| ビオトープってなんだ? |

|---|

ビオトープとは ビオトープとは

ビオトープ=もともとはドイツ語の“BIO”(ビオ)・・・生きもの “TOP”(トープ)・・・ばしょ という言葉からできたもので、「地域(ちいき)の野生(やせい)の生きものが暮らすばしょ」を意味します。(日本生態系協会HPより)

ビオトープ=もともとはドイツ語の“BIO”(ビオ)・・・生きもの “TOP”(トープ)・・・ばしょ という言葉からできたもので、「地域(ちいき)の野生(やせい)の生きものが暮らすばしょ」を意味します。(日本生態系協会HPより)家や学校のちかくに、野生(やせい)の生きものがいる林、池、はらっぱ、かわらなどがあれば、それがひとつのビオトープといえるかもしれません。  ビオトープにすむ野生(やせい)の生きもののあいだでは、食べる・食べられるのつながりがあります。ですから、たくさんの生きものがいるビオトープとは、それらの生きものがくらすために必要(ひつよう)な野生(やせい)のえさ(草木、生きもの)がゆたかにそろっているということなのです。

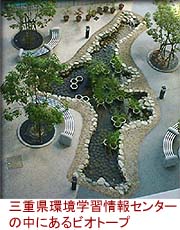

ビオトープにすむ野生(やせい)の生きもののあいだでは、食べる・食べられるのつながりがあります。ですから、たくさんの生きものがいるビオトープとは、それらの生きものがくらすために必要(ひつよう)な野生(やせい)のえさ(草木、生きもの)がゆたかにそろっているということなのです。また、人間をふくめて、生きものが生きていくためには、「水」、「空気」、「土」、「太陽の光」の4つが必要(ひつよう)です。この4つと野生(やせい)の生きものが複雑(ふくざつ)にからみあってなりたっている自然のしくみのことを、「自然生態系(しぜんせいたいけい)」といいます。 むかしは、どこも野生(やせい)の生きものであふれていました。 だけど、人間がよりべんりで快適(かいてき)な生活をするために生きもののくらしていたばしょをうばい、もともとあったビオトープをこわしてきてしまいました。 さいきんはそんな傾向(けいこう)をあらため、自分たちの手であらためてビオトープを作ろう、自然を守ろう、とりもどそう、といううごきが各地(かくち)で見られるようになってきました。  よそから生きものをつれてこないでね! よそから生きものをつれてこないでね!ビオトープの自然生態系(しぜんせいたいけい)をまもっていくために、ほかのちいきからつれてきた生きものをもちこまないようにしましょう。 そのような“よそもの”は、ちいきにもともといた生きものを食べて食べて食べつくしてしまいます。また、もともとはえていた植物が二度とはえられなくなってしまいます。 つまり、バランスのとれていた自然生態系(しぜんせいたいけい)のつながりをこわしてしまうからです。 |

|

|

|---|---|

| 地域(ちいき)によってちがうよ! | |

| 参考文献: | 「世界とむすぶ 学校ビオトープつくりかた図鑑

1.学校が楽しくなるビオトープってなんだ?」 著者:(財)日本生態系協会 / 発行:(株)汐文社 |